自2009年钙钛矿材料首次应用于太阳能电池(初始效率3.8%)以来,经认证的PSCs效率已突破26.95%,性能比肩商用晶硅太阳能电池。这一快速发展得益于材料工程(如结晶调控、组分优化、缺陷钝化等)与器件结构(如界面层设计、异质结构建等)的创新。基于肖克利-奎伊瑟(S-Q)极限理论,钙钛矿材料的带隙决定其理论最大效率。相较于带隙1.4-1.6电子伏特的纯Pb基钙钛矿,通过调节Sn/Pb比例获得的Sn-Pb混合钙钛矿带隙可窄至1.2-1.3电子伏特,更接近理想带隙范围,理论效率显著优于铅基体系。此外,Sn-Pb钙钛矿可作为窄带隙底电池材料构建钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池,突破单结电池的S-Q极限以进一步提升效率。然而,Sn、Pb钙钛矿结晶速率的差异会劣化Sn-Pb钙钛矿薄膜质量,从而制约器件性能与稳定性。

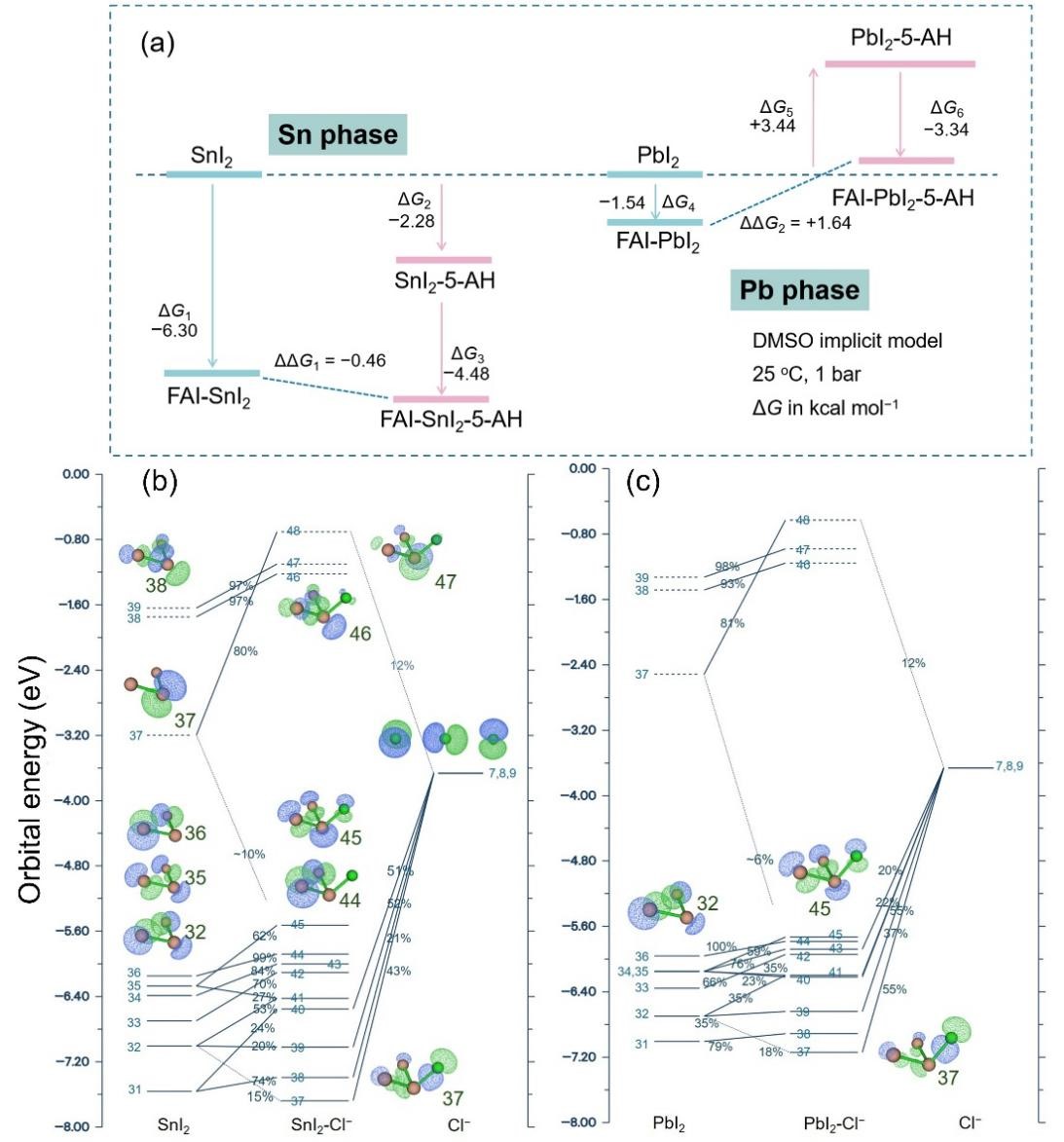

周忠敏团队分析了钙钛矿前驱体溶液中竞争反应的吉布斯自由能以及分子轨道相互作用,揭示了选择性配位机制,通过引入分子5-AH,选择性地与SnI2配位,形成热力学上有利的SnI2-5-AH加合物,从而延迟了Sn基钙钛矿的结晶。这种结晶调节提高了成分均匀性和结晶质量,从而有效地抑制了非辐射复合。此外,Sn2+和5-AH之间的强相互作用以及更少的晶界抑制了Sn2+的氧化。钙钛矿的结晶在注入反溶剂后开始。因此,在环境条件下研究钙钛矿前驱体溶液中溶质之间的相互作用过程是必要的。在图1中,对于左侧所示的“Sn相”,在FAI和SnI2一步生成FAI-SnI2(FASnI3的单元)的过程中释放出相当大的吉布斯自由能(ΔG1)。当引入5-AH分子时,可以先形成SnI2-5-AH加合物(ΔG2),然后再与FAI(ΔG3)结合。与原始的FASnI3形成(ΔΔG1<0)过程相比,这个过程在热力学上更有利,并且稳定了Sn基钙钛矿组分,从而降低了缺陷密度和对氧的亲和力。此外,较温和的相互作用(|ΔG3| < |ΔG1|)有助于延缓和调节结晶。相反,在“Pb相”中,与ΔG1相比,FAI-PbI2的形成仅导致微小的吉布斯自由能下降(ΔG4),这表明Sn基钙钛矿的结晶往往比Pb基的结晶发生得更快。通过计算还发现,加合物PbI2-5-AH在DMSO连续介质中是不利的(ΔG5)。虽然PbI2-5-AH和FAI之间的结合在理论上也是自发的(ΔG6),但是该复合物不能稳定FAPbI3组分(ΔΔG2 > 0)。因此,5-AH在Sn-Pb合金前驱体溶液中显示出对SnI2的热力学选择性,并减少了Sn和Pb物种结晶速率的失配。

图1. SnI2和PbI2对反应热力学的影响。

以5-AH为掺杂剂制备的最优器件表现出23.76%的效率,电压高达0.885 V,且具有长期稳定性,在AM 1.5G下的最大功率点处连续辐照1100小时后仍能保持89%的初始效率。这项工作为制造高效稳定的单结和全钙钛矿叠层太阳能电池提供了一种有效的策略,有助于将PSC集成到广泛的实际应用中,包括建筑一体化光伏、可穿戴电子设备、与电池集成用于储能和光伏驱动催化。

该成果近期发表在Angew. Chem.上,文章第一作者为硕士研究生李程,通讯作者为岳芳副教授和周忠敏教授。

文章链接:Competitive Coordination Induced Crystallization Regulation for Efficient and Stable Sn‐Pb Perovskite Solar Cells - Zhou - Angewandte Chemie International Edition - Wiley Online Library

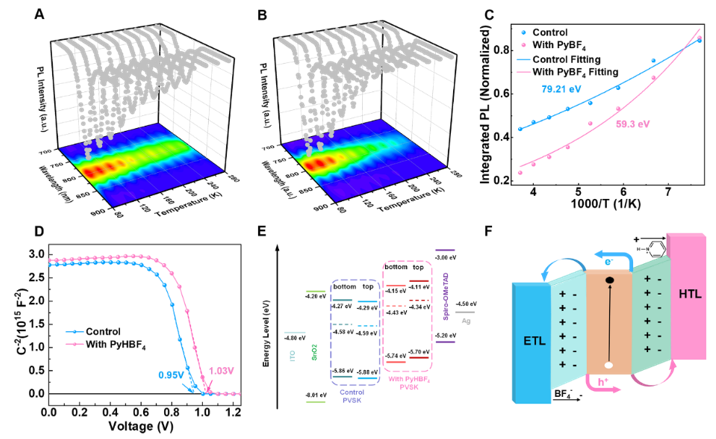

钙钛矿太阳能电池的界面工程是提升器件性能的关键策略之一,其中界面偶极层的构建能够有效调控能级排列并减少非辐射复合。然而,现有研究通常仅针对单一界面(如钙钛矿/电子传输层或钙钛矿/空穴传输层界面)进行修饰,且多采用复杂的多组分处理体系。目前,尚未有研究报道通过单一化合物后处理在n-i-p型器件中同时实现钙钛矿/ETL和钙钛矿/HTL界面双偶极层构建的案例。这一技术空白限制了界面协同优化的潜力,也增加了工艺复杂性。针对这一问题,周忠敏教授团队采用离子液体四氟硼酸吡啶鎓(PyHBF4)作为多功能界面修饰剂,通过其阴离子(BF4−)与钙钛矿骨架的动态离子交换作用,在钙钛矿体系中实现了贯穿体相至双界面的偶极层定向构筑。通过揭示PyH+对I−的选择性结合机制及BF4−沿Pb-I框架的迁移路径,阐明了双偶极层的自形成动力学。这种与内置电势方向一致的偶极层设计,结合π-π堆积效应和缺陷钝化作用,为同步提升器件的光伏性能和环境稳定性提供了新思路。

图2. PyHBF4衍生的双界面偶极子的表征

该研究通过PyHBF4诱导的双界面偶极层设计,为钙钛矿太阳能电池的界面工程提供了新思路。未来,该策略可进一步拓展至其他功能性离子液体或分子修饰剂,以调控不同界面(如钙钛矿/金属氧化物、钙钛矿/有机半导体)的能级匹配和载流子动力学。此外,深入研究偶极层与钙钛矿缺陷态、相稳定性及离子迁移的相互作用,有望进一步提升器件性能和可靠性。结合机器学习辅助筛选最优偶极分子,或可实现高通量界面优化。这一设计理念还可推广至钙钛矿发光二极管、光电探测器等光电器件,为多功能界面调控开辟新途径。最终,该技术若能与规模化制备工艺兼容,将加速钙钛矿光伏的商业化进程。

该成果近期发表在Matter上,文章第一作者为硕士研究生姜文娟,通讯作者为朱明哲(博士生)和周忠敏教授。

文章链接: https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102085